2025年08月05日

アジアから発信する新しい建築の形

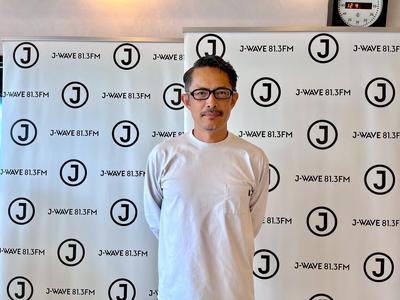

今週のゲストは建築家で東京大学生産技術研究所特任教授の豊田啓介さんです。

アメリカから帰国後、豊田さんは建築事務所「noiz」を立ち上げました。

安藤忠雄建築研究所でのアナログな経験と、ニューヨークの『SHoPArchitects』でのコンピュテーショナルデザインという両極端の経験を経た故のものでした。

事務所名「noiz」について、豊田さんは、、、

「コンピュテーショナルデザインって当時、まだ日本とかアジアにほとんど入ってきてなかったんですね。それをアジアっていうこれまでと違う土壌でやった時に、どうなるのかってのは興味があって。予定調和を壊すというか、これまでの既成の価値観の外側にある価値を探ってみようと。ノイズっていうのはそういうことですよね。これまでのわかりやすい音楽じゃないところに新しい価値を探してみようみたいなことで、こういう名前になりました」

事務所はコロンビア大学の同級生で、プライベートのパートナーでもある台湾人のサイさんと共同で立ち上げ、台北と東京に拠点を構えています。

また豊田さんは現実世界とデジタル世界が重なり合う共有基盤「コモングラウンド」を提唱されています。これは元々AI研究の世界の概念で、京都大学の西田豊明先生が提唱されたものを空間に拡張したものです。

西田先生の理論について、豊田さんはこう説明します。

「西田先生は会話の中で、言葉が持つ辞書としての意味の背景に我々共通の認識というか理解があって、それがあるから秋の夕暮れって言ったときに赤とんぼの風景が浮かんだりとか夕焼けの空が見えたりとか、そういうものが共有されてるから会話が成り立つんだっていうのをおっしゃってて、それを僕らは空間に拡張したんです。」

ロボットに『ドア』といった時、何を想像するのか、、、

もともとの意味を拡張し、『空間理解をデジタルの中に記述する』というものだそう。

またさらに、ゲームの世界の概念を取り入れたことがポイントだといいます。

「建築だとCADとかBIMっていう設計図としての3Dデータ作るんですけども、これって動かないんですよ。地図とか建築図面が見るたびに内容が変わってたら困るので。でもゲーム空間ってもう100分の1秒単位で空間の記述をどんどんアップデートしていくから動いて見える。今は実空間でロボットとかモビリティを扱おうとすると、結局動的に記述を更新し続けなきゃいけないので、ゲームエンジンっていうものを建築とか都市で使ってみようっていうのを今、コモングラウンドの中でやっています。」