2025年07月17日

開催の写真展!

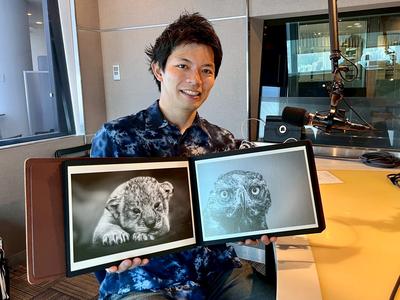

今週のゲストは動物写真家の篠田岬輝さんです。

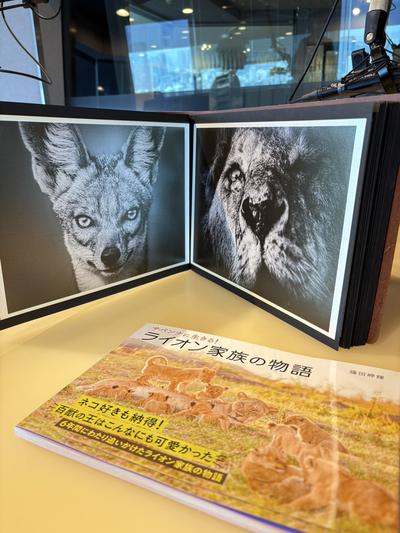

篠田さんが企画した写真展「HOPE みんなで考える動物の未来」が

7月25日から8月14日まで東京ミッドタウン フジフイルム スクエアで開催されます。

世界をベースに活躍する30代40代の写真家9名が集まり、1人一つの動物を中心に計100点の写真を展示する贅沢な構成です。

「中国でジャイアントパンダ撮られてる方とか、あとインドの虎を撮られてる山田耕熙さんとかいろんな本当に世界各地でずっと撮影をしている人たちの写真なので、すごく面白いと思います!」

期間中は7月26日27日にギャラリートーク(予約不要)

8月9日に小中学生向け、11日に大人向けのトークイベント(要予約)も開催!是非合わせてお楽しみください!

篠田さんは写真展について「この写真展は希望というタイトルにもなっているように世界の中で環境問題とか、動物の問題とかいろいろありますけど、そこの中でも人がどういうふうに助けようとしているのかその希望の目みたいなものを感じてもらう写真展」と説明し、来場者には「自分には何ができるかなっていうのを考えてもらえると嬉しい」と話していました。

また篠田さんは昨年、昨年第2回CANON GRAPHGATEで優秀賞を受賞!

その受賞記念として8月26日から30日にキヤノンギャラリー銀座で

個展「Portraits of 3/4 ounce」を開催します。

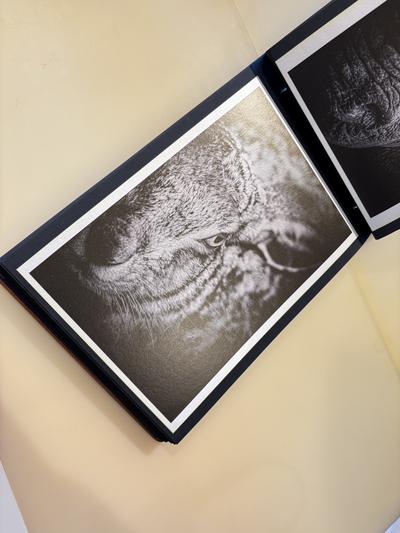

「生き物の魂の重さが4分の3オンスっていう話がありまして、大体21gぐらいなんですね。その重さのガラスや手漉きの和紙に動物の肖像写真をモノクロでプリントし、魂の重さを感じてもらうっていうのがテーマになっている写真展です。」

篠田さん自身は、この写真を動物の遺影という風に考えているとのこと!

是非、足を運んでみてください!