2025年08月28日

雑誌でつながる学びの場「東京マガジンバンクカレッジ」

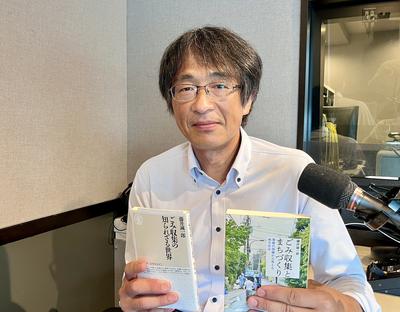

今週のゲストは東京都立多摩図書館情報サービス担当の井上郁哉さんです。

都立多摩図書館では「東京マガジンバンクカレッジ」という活動を展開しています。

これは10年前の国分寺移転時に始まった取り組みで、「雑誌の魅力を知る、作る、伝える」というコンセプトのもと、雑誌を仲立ちとした学びや交流の拠点づくりを目指しているそうです。

カレッジではパートナー制度を実施しており、雑誌やカレッジの活動に興味がある個人や都内の団体が参加できます。パートナーになると、年に1回程度の交流会への参加や、イベント情報・雑誌記事の紹介を掲載したメールマガジンの配信を受けることができます。

カレッジでは毎年雑誌に関連したイベントを開催!

今年6月末には国立天文台の方を招いて天文関係のイベントを実施しました。

講師は天文雑誌に連載記事を書いており、その連載の裏話や、水星をテーマにした天文雑誌との思い出を語る講演会となったそうです。

講演会はパートナーに限らず誰でも参加可能で、パートナー制度も無料だといいます。

また図書館の重要なサービスがレファレンスサービス。

皆さんは利用されたことありますか?

これは調べたいことや探している資料について、司書が必要な資料や情報を案内するサービスです。来館してカウンターで質問するほか、電話や手紙、メールでも受け付けているそうです。ただし医療や法律の診断、学校の宿題や懸賞はがきのクイズなどは対象外となっています。