2026年02月12日

『モビル文学 多摩川アンセム・フォー・マイセルフ』

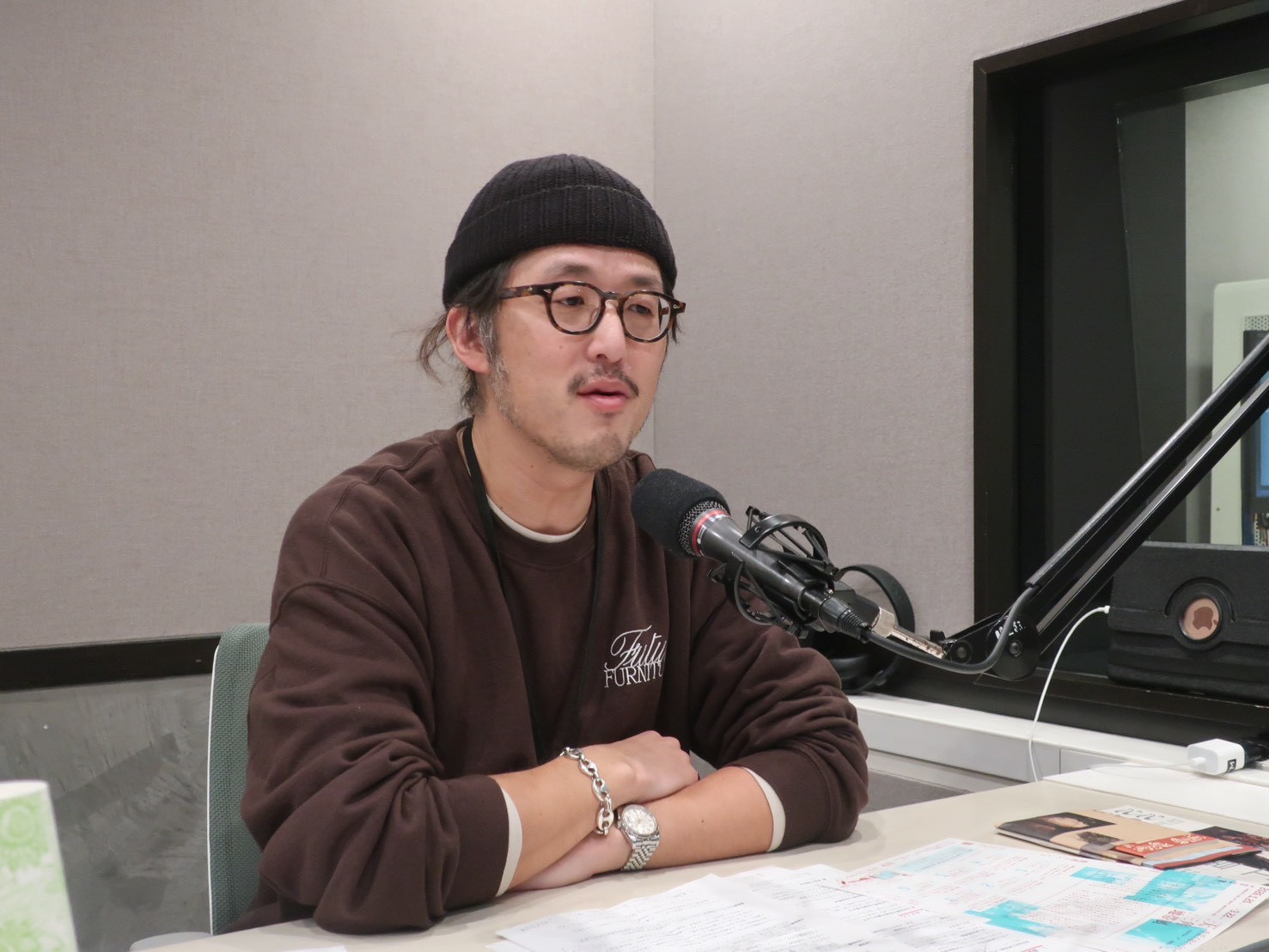

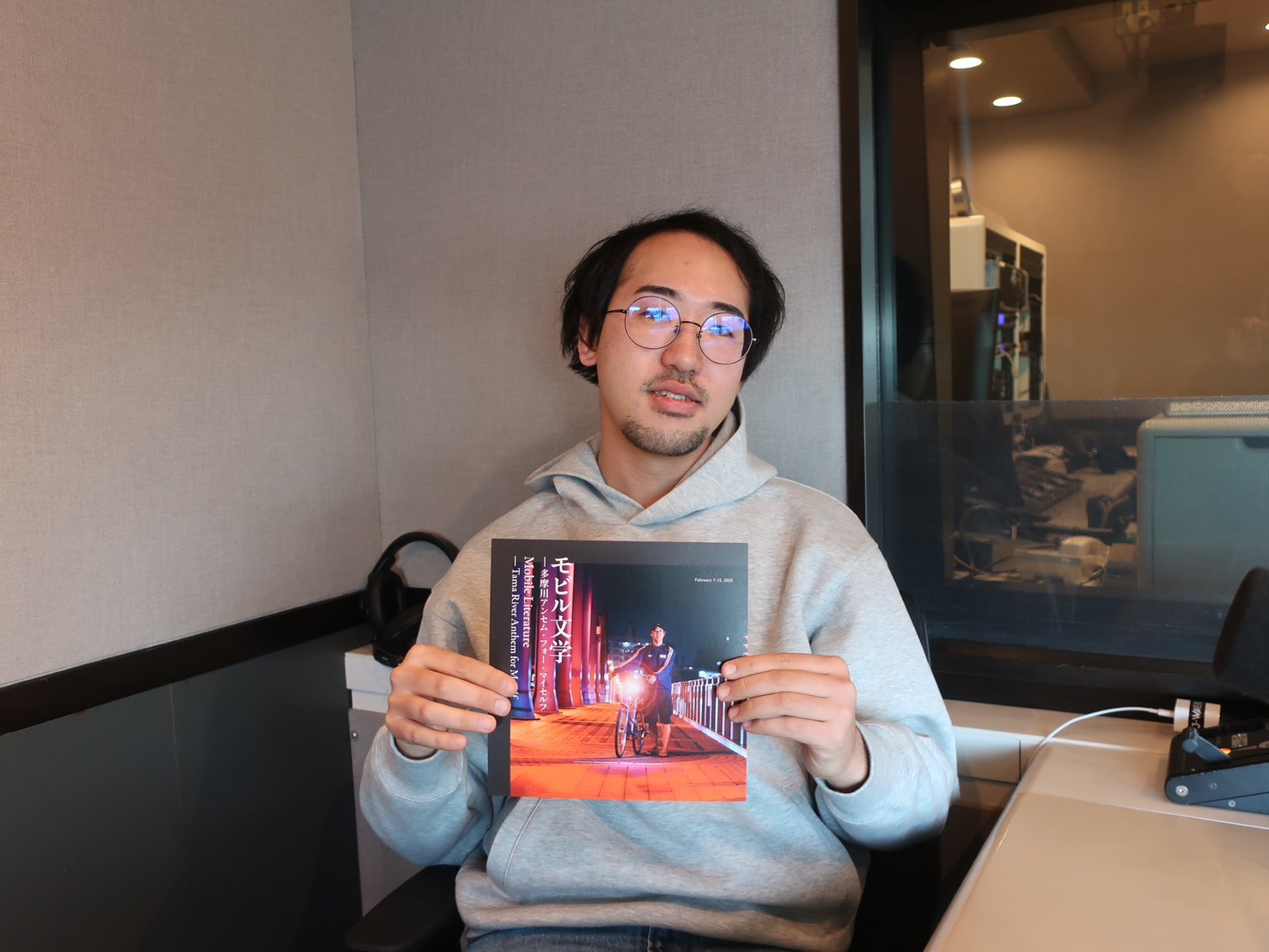

今週のゲストはメディアアーティストの志村翔太さんです。

志村さんの表現の根底には、高校時代から小説家を目指し、新人賞へ応募し続けたものの芽が出なかったという過去があります。自らの小説を多くの人に届けたいという切実な願いが、自転車型の筐体で文字の街を移動するジェフリー・ショーの作品『レジブル・シティ』への共感と結びつき、独自のスタイルへと昇華されました。

現在、東京・蒲田のギャラリー南製作所で開催中の個展『モビル文学 多摩川アンセム・フォー・マイセルフ』は、文化庁の支援を受けた入場無料のプロジェクトです。自転車とスマートフォンという身近な道具を使う志村さんの作品は、専門家だけでなく地域の高齢者にも親しみやすいシンプルさを備えています。修士研究から始まったこの活動は、現在では10篇ほどの作品群へと成長しました。

会期は2月15日(日)まで。京急蒲田駅から徒歩15分の会場には志村さんご本人が在廊し、来場者の「自転車体験」を募っています。今後は活動の場を世界へ広げ、メディアアートの聖地であるオーストリアの「Ars Electronica(アルスエレクトロニカ)」での展示を目標に、新たな街の記憶を紡ぎ続けます。

「モビル文学をやっぱりこれまで以上にいろんな国や地域で発表、制作したいですし、アルスエレクトロニカというオーストリアのメディアアートのフェスティバルで展示したいなと思っていて、制作を続けている感じです。頑張ります。」