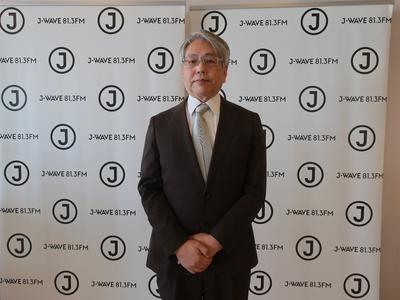

今週のゲストは、詩人で、有限会社サンリアル代表取締役社長の

小島基成さんです。

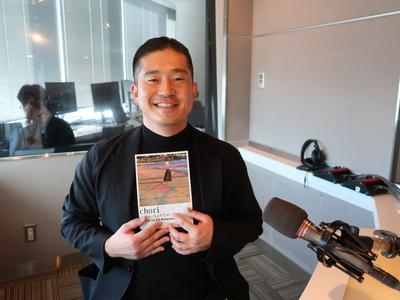

小島さんの詩の活動の中で、切っても切り離せない存在が、詩人のchoriさん。残念ながら昨年亡くなられてしまいました。

「バックボーンとしては茶道裏千家16代家元の長男、また母方には皇族の血が入っているというような、、生まれた時には運命の子なんて呼ばれていたらしいですね。」

Choriさん、15歳の時には家出をして、家を継ぐという道を選ばない。

詩の道で生きていくということを貫き通した方でした。

そんなchoriさんの初のベスト・アルバム『ちょりびゅーと』が現在発売中です。

Official Trailerはコチラ

こちらは小島さん曰く『ポエトリーリーディングを音楽のところにまで昇華させた作品たち』だということ。

「choriは、音楽詩人としてしっかりと売れることを目指してきた人で、出も世界的にはあまり認知されていないというもどかしさもあって。なので彼の経歴・実績を全部まとめて作品にしたいという気持ちで始めたプロジェクトでしたね。」

小島さんが是非聞いてほしい!と思う歌は「しけるいかばね」

「普通の人間になりたいって叫ぶんです、その凄み、恐ろしさ、彼の背負ってきた業のようなもの...唯一なんです、作品の中で吐露しているのが。」

親友である小島さんから見たchoriさんの魅力、伺いました。

「やっぱり感受性が高くて、言葉のワードチョイス、古語から現代語まで、広く横断した、言葉一つ一つに対する理解、言葉を使う人間としての持って生まれた天性が高いなと思ってますね。あと彼の詩だけでなく、エッセイも大好きなんです。お父さんも素敵なエッセイを書くので、脈々と受け継がれてきた文脈があるのかもしれないですね。」

Choriさんのアルバム『ちょりびゅーと』が出ているレーベルは石上栽花。

レーベル名はchoriさんが名付けられたそう。

禅語で「石の上に花を植えるようなものだ」という言葉からとられたそう。

"そんなことは考えにくいけど、もし石の上に根がついたら、それはもうずっと続いていく、生涯、春のようなものだ"という言葉だそう。

小黒

「頑張んなさいよっていう、君へのメッセージかもしれないね」

小島

「今となったら遺言みたいになってますね。」