2022年05月04日

世界の反応、国それぞれ…というお話伺います。

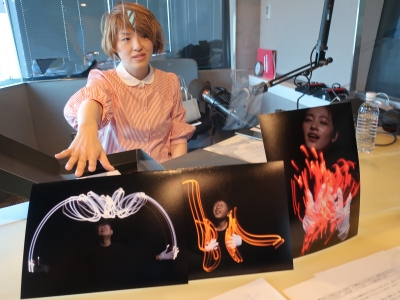

マイム・アーティストのが〜まるちょば、

HIRO-PONさんをお迎えしています。

海外で35ヵ国、200以上のフェスティバルに

招待されて出演されてきたが〜まるちょば。

実際のフェスティバルで感じた日本の観客との

違いとは?

HIRO-PON「お客さん自体は自己表現が上手です。

日本の方は良くも悪くも、周りの状況を踏まえて

自分を表現するので。欧米の人たちは自分が

面白いと思ったら気にせずに笑うし、手を叩いて

くれます。自己表現を自分の意思でやるのが

海外の人たちなんです。面白くなかったら人の

前でも勝手に帰って行く人もいたり…」

小黒「そういう海外のフェスティバルで

国ごとの工夫があったりするんですか?」

HIRO-PON「たとえば“お金“のジェスチャーが

違ったりするんです。日本だとOKマークで

お金ってわかるけど、海外では全く違う意味が

あったり…そういう動きが出てくる場合はそれを

変えたり、宗教的にダメな物は変えたり…

基本的には、人に訴えるものは変えたりして

いないので、ジェスチャーは変えても内容は

変えずにしています。」

今までの海外公演の中で、一番印象的な喜び方を

したのはスペインの観客。しかし、その喜び方は

HIRO-PONさん曰く大味だったとか…

演劇に対する理解は深いかもしれないですけど、

見方が違うと言いますか…スペインの出演者

と話した時も『Aの笑いが収まる前に、Bの

笑いを出そう』っていう話をしていると、

『お前たちはそんなところまで考えているのか』

って言われたりするんです。

その時楽しければいいみたいな…本当、大味

何ですよね」

▼が〜まるちょば公式サイト

http://www.gamarjobat.com

▼が~まるちょば LIVE 2021-2022 STORIES

『PLEASE PLEASE MIME』

5月19日、20日は渋谷区総合文化センター大和田でLIVEもあります。

↓↓詳しくは↓↓

http://www.gamarjobat.com/jp/topics/detail/2814

今夜の選曲…Twist and Shout / BEATLES