2017年09月07日

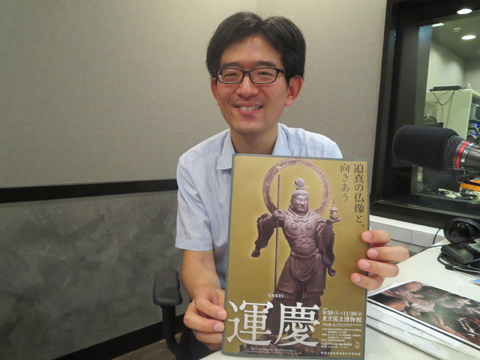

最新技術で見える仏像の謎。 天才仏師 運慶が残した痕跡とは?

東京国立博物館 研究員 西木政統さんをお迎えしています。

近年の運慶作品の研究では、X戦で用いて

調査されているとお聞きしますが、

最近の発見ではどんなものがあった?

西木さん「仏像というのは平安時代以降、

軽くするため、あるいは作業を行いやすくするために

いくつもの部品に分けてくり抜いた状態から

接合していくんですね。接合後、くり抜いた後の空間に

お経を書いた板ですねとか、あるいは仏像を

作らせた方の大事なものを収めるといったことするんです。

なので運慶の仏像に限らず、X線を通してみる中に

何が入っているか確認することができるんですね。

その中でも運慶の作品には、お経が書かれた独特な板が

よく収められているということがわかってきたんですね。

そうしますと、運慶風の仏像でも中に板が入っていれば、

運慶の可能性が強まっていくということになるんですね。

普段は、なかなかX線にかけるというのは、

仏像を運ぶ必要もありますし、時間もかかるということで

気軽に行うことが難しいんですね。ただ今回は、

展覧会で実際に仏様をお借りできますので、会期中でも

随時調査を致しまして、何か新しいことがわかったら、

展覧中にもどんどん発表して盛り上げていきたいと思います。」

==================================

興福寺中金堂再建記念特別展「運慶」

会期:9月26日(火)ー11月26日(日)

会場:東京国立博物館

休館日:月曜日(10月9日(祝)は開館)

時間:午前9時30分〜午後5時

==================================

今夜の選曲:WALK DON'T RUN / PENGUIN CAFE ORCHESTRA