2024年08月14日

絵本の里 剣淵

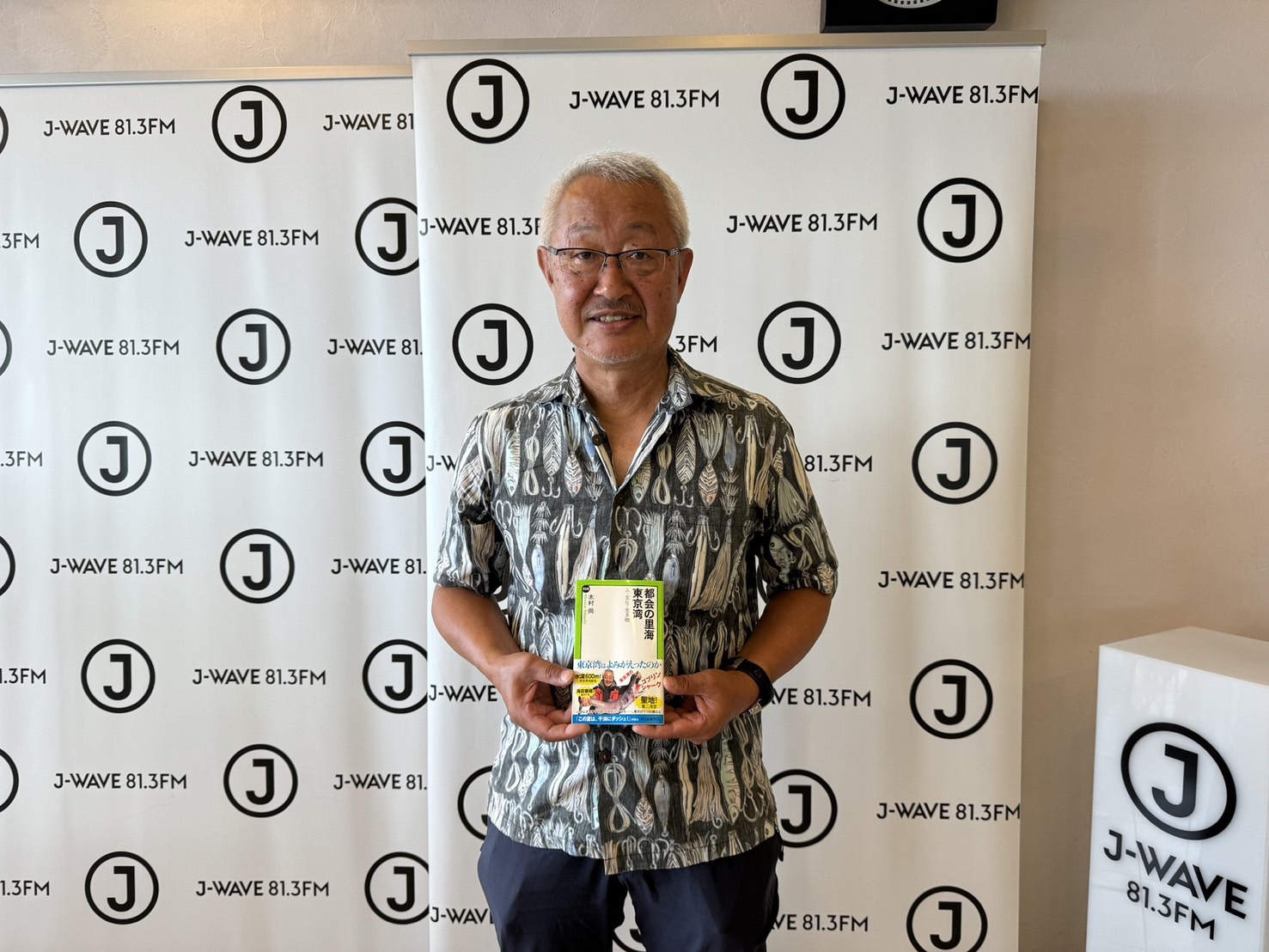

今週のゲストは、俳優の大地康雄さんです。

映画『じんじん』ですが、制作のきっかけは、

2006年に大地さんが制作したフィリピンと日本を舞台に農業をテーマにした映画『恋するトマト』。

この映画が最後に上映された場所が北海道・旭川で、その放映も終わり、スタッフみんなと大知さんは、お疲れ様会をしました。

その時に居合わせた一人の男性が、自分の故郷『絵本の里 剣淵』がこの近くだから遊びに来てください。と熱烈にお願いされたそう。

その時大地さんは絵本に興味が全くありませんでしたが、その情熱に負け、翌日急遽飛行機をキャンセルし、剣淵に訪れたところ、

読み聞かせをしてもらっている、子ども達に感動したことがきっかけとなったそう。

大地さんが親御さんたちに読み聞かせで子どもたちにはどのような変化があったの聞いてみると「想像力が豊かになった、思考力・五感が育ってる』というコメントをもらったそう。

「いいことずくめなんですよ。

いわば人間として生きていく人間力を本を通じて培ってるわけです。

そしてなによりも、大人が読み聞かせをしていく中で、

いつのまにか大人も純粋な心を取り戻すらしいんです。

なにより私が感動したのが、絵本を通じて親と子の絆が深まり、

大人同士の絆が深まり、何よりも優しいまち作りが

成功してるんですね。」