2025年02月27日

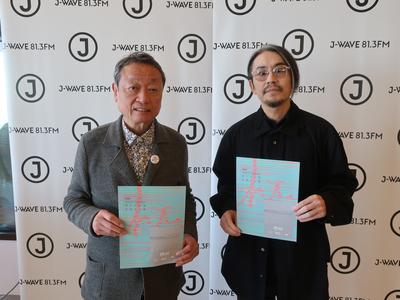

『現れる場 消滅する像』

今週のゲストは、音楽家でサウンドアーティストのevalaさんです。

evalaさんの展覧会『現れる場 消滅する像』が、

3月9日まで、初台にあるNTTインターコミュニケーション・センターで開催中です。

この展覧会は、サウンドアートの枠を超えた音の体験を提供するものです。

こちらはevalaさんのプロジェクトSee by Your Earsの現時点での集大成の展覧会となっており、合計8作品、ほとんどが新作で構成されています。

「美術館の展覧会というと、通常は絵画や彫刻が展示されるものですが、今回の会場はほぼ薄闇の空間になっています。その中で音だけを頼りに、さまざまな作品を体験する展覧会です。」

《Sprout "fizz"》という作品では、その展覧会の一番開けたスペースの床に130以上のスピーカーが配置され、それぞれ独立した音を発することで、訪れる人がまるで新しい自然の中にいるような感覚を味わえるようになっているということ!

さらに、代表作《大きな耳をもったキツネ》もこの展覧会で体験することができます。

この作品は音の反射が物理的にない無響室が会場となっており、一脚の椅子に座って、空間を広くしたり狭くしたりと、人工的な音響創作を体感できます。

「いわば真っ白なキャンパスみたいなものですね。真っ白なキャンパスだからこそできる、ちょっと非日常な体験というような、そういう作品です。」

この作品事前予約制ですが、とても人気だということ。「予約開始すぐにアクセスを頑張っていただければ...!」とおっしゃっていました。

『現れる場 消滅する像』は3月9日まで開催中です!