2025年10月30日

大人気!週めくりカレンダー

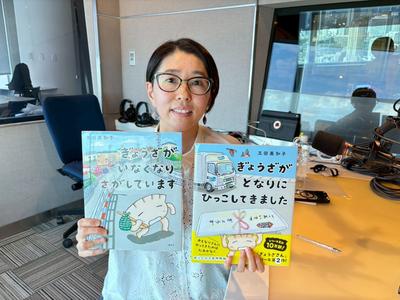

今週のゲストは葉っぱ切り絵アーティストのリトさんです。

「本当にその日その日思いついたものを撮って出しっていう感じなんですよ。だから、明日何作ろうかも明日になってから考えることの方が多いです。」

リトさんは作品制作の際、あまり先のことを考えず、その日その日で思いついたものをつくるそう。また作品の解釈については、自分から解説やストーリーを付けるよりも見る人それぞれの感じ方を大切にしている、とおっしゃっていました。

海外での展開は、これまでの経験から作品展や出版など自分が望んだことは適切なタイミングで自然とオファーが来る、とリトさん。

「海外に出るっていうのも、無理して出るっていうよりは、必ずどっかで今だっていうタイミングが来ると思ってるんで、それまではもう一生懸命作るっていう。」

そんなリトさん、来年2026年のカレンダーが発売中です!

種類は卓上用と壁掛け用の2種類。通常のカレンダーは12枚ですが、リトさんのカレンダーは週めくり形式!使用後に捨てられるのがもったいないと考えたリトさん。カレンダーとしての役目を終えた後も作品集として楽しめるように...という思いから、週めくり形式が採用されたとのこと。

リトさんの作品や生き方に共感する人も多いようです。特に同じような発達障害を持つ人々や、発達障害のある子どもの親からの感謝の声が届いていることを明かしていました。